L’open space et le panoptique, le pouvoir et le travail

Voici une petite compilation de deux commentaires donnés au sujet du problème de l’open space, et plus largement au problème de l’organisation du travail contemporaine, réagissant à La dictature de l’« ambiantal » chez Yves Michaud et à L’open space l’a tuer chez Sciigno.

Voici une petite compilation de deux commentaires donnés au sujet du problème de l’open space, et plus largement au problème de l’organisation du travail contemporaine, réagissant à La dictature de l’« ambiantal » chez Yves Michaud et à L’open space l’a tuer chez Sciigno.

L’open space constitue sans aucun doute un dispositif au sens où Agamben l’entendait, au même titre que le panoptique : quelque chose capable d’orienter les pratiques et comportements des individus, capable de façonner les subjectivités, de les produire. Cependant, il n’est pas sûr que la comparaison de l’open space avec le panoptique tienne jusqu’au bout au sens strict.

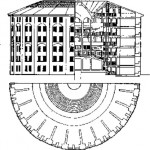

Le panoptique consiste dans un agencement architectural faisant que le surveillant peut tout voir sans être vu ; que le surveillé se sait vu sans savoir s’il est vu sur l’instant. Foucault insiste bien sur le fait que dans le panoptique et la société disciplinaire qui va avec, on met la lumière sur les surveillés ; alors que dans la société de souveraineté (pour reprendre la catégorisation de Deleuze) qui précédait, la lumière était mise sur la source de pouvoir (par ex. Louis XIV et sa cour fastueuse).

De ce point de vue, le panoptique est bien différent d’un open space. Dans ce dernier, en effet, les surveillés voient les autres surveillés, à la différence du panoptique. Parfois, ils peuvent même observer dans certains cas les surveillants (disons les dirigeants, la source – supposée – du pouvoir et de l’autorité), chose impossible avec le panoptique.

Ainsi, le dispositif de l’open space n’est peut-être pas strictement réductible au panoptique. Il est bien plutôt différent, et peut-être lui succède-t-il, accompagnant une nouvelle forme d’organisation du travail, et peut-être même un autre modèle d’organisation sociale et politique. Pour reprendre Deleuze, on pourrait peut-être dire que le dispositif panoptique est à la société disciplinaire ce que l’open space est à la société de contrôle.

Ainsi, le dispositif de l’open space n’est peut-être pas strictement réductible au panoptique. Il est bien plutôt différent, et peut-être lui succède-t-il, accompagnant une nouvelle forme d’organisation du travail, et peut-être même un autre modèle d’organisation sociale et politique. Pour reprendre Deleuze, on pourrait peut-être dire que le dispositif panoptique est à la société disciplinaire ce que l’open space est à la société de contrôle.

En disant cela, on ne cherche pas à couper les cheveux en quatre inutilement, mais à poser un enjeu plus large et important : notre société se construit-elle sur le même modèle (panoptique) que sur celui du XIXe siècle, ou bien sûr un autre (l’open space) ? y a-t-il rupture ou continuité entre hier et aujourd’hui quant au paradigme sur lequel se fonde la société ?

Par-delà la question du dispositif au sens d’Agamben, où un objet même très anodin peut cristalliser des relations de pouvoir, c’est la question de l’open space comme dispositif au sens où Foucault l’entendait qui est en jeu. Non plus une relation de pouvoir locale et circonscrite que certains pourraient peut-être éviter en y prenant garde, mais un paradigme global, une structure implicite qui nous détermine tous plus ou moins inconsciemment dans nos pensées et nos comportements, que nous le voulions ou non, auquel on ne peut pas échapper.

Il est évident que le panoptisme est capable de rendre compte de certains phénomènes contemporains, comme celui de la vidéo-surveillance (où, effectivement, on sait que l’on peut être vu par quelqu’un sans savoir nécessairement si on l’est ou pas), qui peut-être, selon certains, tend à se généraliser pour servir de modèle à la société entière. Mais peut-être y a-t-il d’autres tendances d’une nature quelque peu différente qui se dessinent et traversent la société ? Peut-être est-il nécessaire de les penser suivant autre chose pour compléter l’analyse ?

La façon d’agencer un lieu permet d’orienter les relations de pouvoir entre individus. La simple configuration de l’espace permet d’assujettir, de gouverner d’une certaine manière. Le panoptique et l’open space pourraient bien être deux modèles possibles.

Le panoptique : instaurer le sentiment que l’on est surveillé par quelqu’un sans savoir si on l’est vraiment, de sorte qu’on intériorise ce sentiment à chaque instant, peut-être même une fois que l’on se trouve hors d’un tel dispositif de contrôle.

Le panoptique : instaurer le sentiment que l’on est surveillé par quelqu’un sans savoir si on l’est vraiment, de sorte qu’on intériorise ce sentiment à chaque instant, peut-être même une fois que l’on se trouve hors d’un tel dispositif de contrôle.- L’open space : la surveillance de chacun par chacun (et non plus seulement des surveillés par le surveillant), parfois dans un relatif égalitarisme, puisque dans certains agencements, même les subordonnés peuvent jeter un œil sur ce que fait le contre-maître.

Cette oppression constante à l’œuvre dans l’open space conduit à des pratiques de résistance de la part des individus concernés. Beaucoup, quand on leur permet, ont les écouteurs du baladeur vissés sur les oreilles toute la journée pour recréer une intimité impossible. Beaucoup discutent avec leur collègue situé à quelques centimètres de lui par messagerie instantanée pour retrouver une certaine confidentialité. Beaucoup d’autres stratagèmes existent pour tenter d’échapper à le surveillance de chacun par chacun.

Les open spaces sont également généralement plus jolis que leur équivalents panoptiques, que les vieilles usines lugubres. Tout comme on accepte les écouteurs et la messagerie instantanée, on accepte que les gens les personnalisent, les décorent, les adaptent à leur goût, de telle sorte que l’on s’y sente chez soi.

L’esthétisation de ces lieux conduit alors à masquer les relations de pouvoir qui y sont contenues. Ce n’est plus un sentiment de subordination ou de domination, mais un sentiment esthétique qui nous est évoqué en premier lieu. On ne se dit plus « Quelle oppression ! » mais « Que c’est joli ! » Joli, car de la beauté en ces lieux, pour le dire avec Kant, on en trouvera pas puisqu’ici, il n’y a pas de finalité sans fin, la décoration cherchant à dissimuler : cette esthétisation n’est pas belle mais tout au plus agréable. Elle rend esthétiquement agréable le socialement et politiquement désagréable.

C’est le même problème que dans la question de la prévention situationnelle, comme avec les dispositifs anti-SDF, où l’on enjolive ce qui est odieux afin que le sentiment d’indignation soit chassé par un sentiment esthétique. Cela conduit à ce que l’on accepte plus facilement l’inacceptable.

C’est le même problème que dans la question de la prévention situationnelle, comme avec les dispositifs anti-SDF, où l’on enjolive ce qui est odieux afin que le sentiment d’indignation soit chassé par un sentiment esthétique. Cela conduit à ce que l’on accepte plus facilement l’inacceptable.

Par ailleurs, dans le cas de bureaux agencés de manière conviviale et accueillante, le sentiment esthétique permet, comme on l’a dit, de préparer à l’émergence et à l’installation du sentiment que l’on se sente comme chez soi au travail, voire que l’on s’y sente chez soi. Cette importante question engage le problème de la séparation vie publique/vie privée. La question de se sentir chez soi au travail, ou au travail chez soi, marque sans aucun doute un déplacement très important dans la conception contemporaine du travail et de son rapport avec le capitalisme.

Ce qu’il y a au fond de cette stratégie d’agencement des bureaux, c’est en effet de chercher à convaincre les gens que le travail est le lieux de l’accomplissement de soi, de la réalisation personnelle, et qu’il n’y a pas lieu de croire qu’ils sont différents au travail ou à l’extérieur, que la séparation vie publique/vie privée est chimérique, n’est pas réelle. Que c’est ici et maintenant, au travail, qu’on aura l’opportunité de s’accomplir, et non pas à l’extérieur ; que si l’on veut s’accomplir, ce sera donc en travaillant partout et toujours.

La profession, c’est certes gagner de l’argent. Mais elle peut aussi se comprendre indépendamment de la question pécuniaire, en termes de profession de foi, de Beruf comme chez Luther. Si vous considérez votre métier comme une vocation, plus besoin de vous forcer manu militari pour que vous alliez à la mine ; vous y allez de bon cœur, car c’est votre vie, c’est votre vocation, et sans cela, vous vous ennuieriez, puisque vous n’avez pas d’autre but. Vous travaillez toujours et partout, car c’est ainsi que vous devenez vous-même. Le rêve du capitalisme qui obtient ainsi le maximum des individus sans avoir à les forcer, et sans même parfois les payer beaucoup, puisque certains payeraient presque pour travailler à certains postes (jeu vidéo, design, etc.). Une grande économie dans le fonctionnement de ce capitalisme, et donc un rendement accru : le coût de la dépense effectuée pour mettre au travail se réduit, puisqu’il n’y en a presque plus besoin.

La profession, c’est certes gagner de l’argent. Mais elle peut aussi se comprendre indépendamment de la question pécuniaire, en termes de profession de foi, de Beruf comme chez Luther. Si vous considérez votre métier comme une vocation, plus besoin de vous forcer manu militari pour que vous alliez à la mine ; vous y allez de bon cœur, car c’est votre vie, c’est votre vocation, et sans cela, vous vous ennuieriez, puisque vous n’avez pas d’autre but. Vous travaillez toujours et partout, car c’est ainsi que vous devenez vous-même. Le rêve du capitalisme qui obtient ainsi le maximum des individus sans avoir à les forcer, et sans même parfois les payer beaucoup, puisque certains payeraient presque pour travailler à certains postes (jeu vidéo, design, etc.). Une grande économie dans le fonctionnement de ce capitalisme, et donc un rendement accru : le coût de la dépense effectuée pour mettre au travail se réduit, puisqu’il n’y en a presque plus besoin.

En ce sens, pour le dire avec Foucault, cet ethos participe plus d’une bio-politique que d’une anatomo-politique. On ne contraint plus les hommes dans leur corps pour les gouverner, on ne les pousse plus à travailler par la coercition. Mais on les attire et tire vers le travail, on les y aspire en leur montrant que leur propre intérêt converge avec celui de l’entreprise. Que là où est l’intérêt de l’entreprise, le leur y est aussi, et vice versa. En ce sens, pour le dire comme Lénine, le télétravail (et des choses comme l’auto-entreprise : soi-même comme une entreprise) pourrait bien être le stade suprême du capitalisme, avec lequel il n’est même plus question de se sentir chez soi au travail, mas au travail chez soi. Auto-entrepreneur : être soi-même une entreprise : c’est donc que jamais on en sortira.

C’est tout le problème de l’esprit du capitalisme (voir à ce propos Le nouvel esprit du capitalisme de Boltanski et Chiapello, où l’on montre que les nouvelles méthodes de management élaborées durant les années 90 ouvrent la porte à un nouvel esprit bien différent des précédents), où la profession n’est plus considérée comme aliénation (Marx) mais comme émancipation (Weber), esprit particulièrement développé aux États-Unis (mais qui s’exporte et se diffuse sur d’autres terres peu à peu), où qu’il y ait peu de jours de vacances n’émeut personne, et où l’on mange les croissants (fournis par l’entreprise) le matin au bureau car on vit presque sur ce lieu.

Dans cette perspective, on pourrait dire que la machine à café et la traditionnelle pause (syndicale ou pas), bien loin d’être le lieu de la planque, de la fainéantise et des tire-au-flanc, constitue au contraire une sorte de soupape de décompression ayant pour conséquence que les individus ne se sentent plus au travail oppressés avec pour seule idée celle dans sortir, mais au contraire qu’ils se sentent à l’aise comme chez eux, que l’on ne leur veut pas de mal et que leur bien. Pour le dire avec Barthes, la machine à café participe ainsi de la stratégie de la vaccine : admettre l’existence d’un petit mal (un peu de stress à 10H et à 16H), offrir un petit remède (allouer une pause détente), ceci afin de laisser persévérer un mal beaucoup plus grand qui dérangera moins grâce à ce subterfuge – et grâce à tous les autres.

[amtap book:isbn=2253129003]

[amtap book:isbn=2070749959]

1 mars 2010 à 10:26 May[Citer] [Répondre]

Je suis éblouie par la justesse et la finesse de ton analyse. Je l’enregistre et relirai ce texte plus lentement.

Mon copain travaille dans un open-space alors je connais très bien (hélas !) cet atmosphère et cette non-frontière entre la vie privée et la vie pro.

On se dispute régulièrement ( encore hélas !) à ce sujet. Je lui avais fait lire d’ailleurs Weber et ce livre que tu analyses ( l’Open space m’a tuer ) après les avoir lu moi-même et afin d’essayer de lui faire comprendre mon malaise.

Puis non, je ne suis pas « juste » parano ! Oui, avant de le lui faire lire, je crois qu’il était plus ou moins persuadée que tout ce que j’avançais été pure invention chimérique de ma part : lire ce livre, et y retrouver exactement les mêmes faits et reproches que j’avais pu faire sur ses conditions de travail m’avait touché et m’avait permis de comprendre pas que je n’étais pas seulement « parano » ou possessive.

Il y a un malaise, un grand malaise qui ne cesse de nous mettre en conflit parce oui, le milieu du travail est alors vu comme un groupe d’ami, une nouvelle famille rassurant et qui ne cesse de prendre plus de place ( les horaires qui s’étirent, les appels pro à n’importe quel heure, les déplacements qui durent des semaines, le boulot le soir, le week-end ! ). A l’opposé, la famille, les amis, la copine qui ne comprend pas cette nouvelle distance et qui soulève le problème. Alors forcement se retrouver avec cette » bande de potes » qui se soutiennent, se comprennent, c’est rassurant !

Il y a eu plusieurs divorces dans la boite de mon copain, et la plupart pour ne pas dire tous les couples vivent des crises liés toujours à ce travail.

Je commence à écrire un pavé et je ne sais plus vraiment si je l’écris pour toi, ou pour moi… alors fin !