Karl Popper. Pourquoi sa Logique est-elle écrite à la première personne – comme, semble-t-il, tous ses livres – et pourquoi parle-t-il toujours de sa théorie ? C’est, je pense, une conséquence épistémologique de sa philosophie. S’il parlait de la théorie en général, il serait dans une perspective conventionaliste, essentialiste, lamarckienne dans laquelle il tenterait de faire évoluer une théorie de l’intérieur ; au contraire, sa pensée est falsificationiste, nominaliste, darwinienne, où il y a des théories qui sont en concurrence les unes avec les autres, dont la sienne, et sont sélectionnées.

Un jour qu’il rentrait pédestrement chez lui, il aperçut sous l’essuie-glace de son véhicule qui était garé devant son fief une contravention ; celle-ci lui avait été dressée pour le motif qu’il était en stationnement gênant. Cela l’étonna tout d’abord, puis le scandalisa. Cela faisait maintenant bien 5 ans qu’il se garait ici dans cette rue déserte au même endroit, et cela n’avait jamais gêné personne ; personne ne lui avait jamais fait connaître le moindre motif de mécontentement ; quant à la maréchaussée, celle-ci se déplaçait rarement ici, et pour tout dire, aussi loin qu’il pouvait se souvenir, jamais il ne croisa un de leurs véhicules dans ce périmètre. C’est pourquoi il entreprit de téléphoner au numéro qui était indiqué sur son procès verbal. Lire la suite »

Un jour qu’il rentrait pédestrement chez lui, il aperçut sous l’essuie-glace de son véhicule qui était garé devant son fief une contravention ; celle-ci lui avait été dressée pour le motif qu’il était en stationnement gênant. Cela l’étonna tout d’abord, puis le scandalisa. Cela faisait maintenant bien 5 ans qu’il se garait ici dans cette rue déserte au même endroit, et cela n’avait jamais gêné personne ; personne ne lui avait jamais fait connaître le moindre motif de mécontentement ; quant à la maréchaussée, celle-ci se déplaçait rarement ici, et pour tout dire, aussi loin qu’il pouvait se souvenir, jamais il ne croisa un de leurs véhicules dans ce périmètre. C’est pourquoi il entreprit de téléphoner au numéro qui était indiqué sur son procès verbal. Lire la suite »

Un travail de titan à qui cela ne fait pas peur, concernant les faux-prophètes et autres charlatans. Il s’agirait de réfuter tous les astrologues, sorciers, gourous ainsi que ceux qu’on ne soupçonnerait pas : des politiques, des psychanalystes, etc. On montrera l’importance de la théorie du complot. On utilisera tous les penseurs, depuis la plus lointaine Antiquité, qui ont combattu l’obscurantisme, pour les réfuter : Kant, Popper, etc. On se réclamera volontairement du XVIIIe siècle. On pourra introduire à la manière de Kant avec Swedenborg : que l’on s’est ruiné à acheter les ouvrages de ces auteurs pour finalement les réfuter. On montrera que certains charlatans réfutent d’autres charlatans avec de mauvais arguments, car les bons arguments pourraient les faire tomber eux aussi ; s’ils le font, c’est simplement pour s’assurer leur monopole du charlatanisme : ainsi Gerard Miller qui n’hésite pas à rentrer dans le lard des astrologues mais cela avec des arguments fragiles ; s’il en prenait de robustes, tel que la falsification de Popper, son marxisme et sa psychanalyse tomberaient avec lui.

Un travail de titan à qui cela ne fait pas peur, concernant les faux-prophètes et autres charlatans. Il s’agirait de réfuter tous les astrologues, sorciers, gourous ainsi que ceux qu’on ne soupçonnerait pas : des politiques, des psychanalystes, etc. On montrera l’importance de la théorie du complot. On utilisera tous les penseurs, depuis la plus lointaine Antiquité, qui ont combattu l’obscurantisme, pour les réfuter : Kant, Popper, etc. On se réclamera volontairement du XVIIIe siècle. On pourra introduire à la manière de Kant avec Swedenborg : que l’on s’est ruiné à acheter les ouvrages de ces auteurs pour finalement les réfuter. On montrera que certains charlatans réfutent d’autres charlatans avec de mauvais arguments, car les bons arguments pourraient les faire tomber eux aussi ; s’ils le font, c’est simplement pour s’assurer leur monopole du charlatanisme : ainsi Gerard Miller qui n’hésite pas à rentrer dans le lard des astrologues mais cela avec des arguments fragiles ; s’il en prenait de robustes, tel que la falsification de Popper, son marxisme et sa psychanalyse tomberaient avec lui.

C’était les soldes. Je partais en ville pour acheter quelque chose. Quelqu’un, je ne sais comment, est monté dans ma voiture. Il m’a demandé de m’arrêter près d’une Caisse d’Epargne car il souhaitait la braquer ; cela tombait bien car je souhaitais retirer également de l’argent. Nous entrions dans l’établissement, puis, alors qu’il était au guichet, j’attendais précautionneusement derrière lui mon tour pour retirer de l’argent. C’est alors que j’ai eu une illumination : il me fallait partir, car on me croira certainement complice de son forfait ; la coïncidence de ma présence exactement contemporaine pouvant sembler curieuse. Je me précipitais vers la sortie, mais trop tard, le mal était fait, ou était entrain de se faire ; le truand avait sorti son arme et demandait à tout le monde de se plaquer au sol ; je parvins quand même à sortir, et essayais d’appeler la police avec mon portable.

C’était les soldes. Je partais en ville pour acheter quelque chose. Quelqu’un, je ne sais comment, est monté dans ma voiture. Il m’a demandé de m’arrêter près d’une Caisse d’Epargne car il souhaitait la braquer ; cela tombait bien car je souhaitais retirer également de l’argent. Nous entrions dans l’établissement, puis, alors qu’il était au guichet, j’attendais précautionneusement derrière lui mon tour pour retirer de l’argent. C’est alors que j’ai eu une illumination : il me fallait partir, car on me croira certainement complice de son forfait ; la coïncidence de ma présence exactement contemporaine pouvant sembler curieuse. Je me précipitais vers la sortie, mais trop tard, le mal était fait, ou était entrain de se faire ; le truand avait sorti son arme et demandait à tout le monde de se plaquer au sol ; je parvins quand même à sortir, et essayais d’appeler la police avec mon portable.

Le terme fut créé en 1828 par Krause pour désigner son propre système dans System der Philosophie. Il désigne initialement les doctrines voulant signifier que tout est en Dieu, en opposition au panthéisme pour lequel tout est Dieu. Il semble toutefois que le terme fut employé dès le XVIIIe siècle par Jacobi ou même par Renouvier.

Par la suite, certains historiens de la philosophie ont utilisé ce terme pour distinguer certains systèmes d’autres. Ainsi, pour Guéroult, le système de Spinoza n’est pas panthéiste mais plutôt panenthéiste. Cela se réfère à un passage de l’Ethique, I, proposition 15 où Spinoza dit effectivement que tout est en Dieu. En revanche, pour d’autres, Spinoza reste panthéiste.

Ma critique va surtout à l’éditeur plutôt qu’à l’auteur de l’ouvrage. Il se trouve en effet que celui-ci est fort mal traduit. Préférez lire ce texte en Allemand ou en Anglais si vous lisez l’une de ces deux langues. De plus, cet ouvrage est composé dans sa plus grande partie de différents articles. Or, il n’est fait mention nulle part de la source ni même de la date. Il devient impossible de se replacer dans le contexte des propos d’Einstein. Parfois, on a du mal à comprendre pourquoi Einstein écrit telle chose, et on prend l’auteur pour un demeuré, en raison de cet oubli de la mention des sources, puisque l’on ne sait pas pourquoi il dit telle chose qui semble totalement déplacée au regard des paragraphes précédents et suivants – je pense en particulier à ce paragraphe composé de deux lignes intitulé « Félicitations à un critique. »

Ma critique va surtout à l’éditeur plutôt qu’à l’auteur de l’ouvrage. Il se trouve en effet que celui-ci est fort mal traduit. Préférez lire ce texte en Allemand ou en Anglais si vous lisez l’une de ces deux langues. De plus, cet ouvrage est composé dans sa plus grande partie de différents articles. Or, il n’est fait mention nulle part de la source ni même de la date. Il devient impossible de se replacer dans le contexte des propos d’Einstein. Parfois, on a du mal à comprendre pourquoi Einstein écrit telle chose, et on prend l’auteur pour un demeuré, en raison de cet oubli de la mention des sources, puisque l’on ne sait pas pourquoi il dit telle chose qui semble totalement déplacée au regard des paragraphes précédents et suivants – je pense en particulier à ce paragraphe composé de deux lignes intitulé « Félicitations à un critique. »

Si on applique le raisonnement de Popper à la justice, on trouve qu’un verdict de cours d’assise doit être falsifiable s’il veut prétendre être « scientifique ». Peut-être Popper a-t-il déjà songé à la question. En tout cas, cela veut dire qu’un verdict ne pourrait être considéré comme indubitablement vrai, être définitif. Ainsi, un verdict ne peut avoir pour conséquence la peine de mort. Si l’on admet une classe non-vide de falsificateurs virtuels du verdict (preuve disculpant l’accusé), il faut prévoir le cas où le verdict pourrait être falsifié ; par conséquent, il faut pouvoir corriger l’erreur et par-là le statut accordé à l’accusé.

Si on applique le raisonnement de Popper à la justice, on trouve qu’un verdict de cours d’assise doit être falsifiable s’il veut prétendre être « scientifique ». Peut-être Popper a-t-il déjà songé à la question. En tout cas, cela veut dire qu’un verdict ne pourrait être considéré comme indubitablement vrai, être définitif. Ainsi, un verdict ne peut avoir pour conséquence la peine de mort. Si l’on admet une classe non-vide de falsificateurs virtuels du verdict (preuve disculpant l’accusé), il faut prévoir le cas où le verdict pourrait être falsifié ; par conséquent, il faut pouvoir corriger l’erreur et par-là le statut accordé à l’accusé.

-

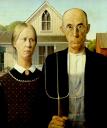

On peut faire de l’histoire et de l’histoire de la famille de plusieurs façons. On essayera de rendre compte de manière exhaustive de celles-ci.

-

L’objet du cours étant de comprendre comment les sciences humaines peuvent construire leur objet, on s’attardera dans un premier temps sur des réflexions d’ordre méthodologique. En second lieu, on examinera un cas concret d’une histoire de la famille en étudiant la famille américaine. En troisième lieu, on tentera de voir si l’on peut trouver des liens plus profonds liant la famille et l’histoire.

Emmanuel Kant, Fondation de la métaphysique des moeurs – L’autonomie de la volonté comme principe suprême de la moralité

Doxographies, Philosophie 1 commentaire » Le texte étudié ici est issu de la deuxième section (« Passage de la philosophie morale populaire à la métaphysique des moeurs ») des Fondements de la métaphysique des moeurs de Kant, et est intitulé « L’autonomie de la volonté comme principe suprême de la moralité ». Ce texte écrit fin 1784 et publié l’année suivante est annoncé dans la fin de la Critique de la raison pure, écrite en 1781 (pour ce qui est de sa première édition). En effet, après sa monumentale critique de la métaphysique, qui fut même une critique de la philosophie en général, Kant annonce dans ce même ouvrage deux métaphysiques (métaphysique devant être ici entendu dans le sens kantien) : une de la nature, et une des moeurs. La métaphysique des moeurs, d’une manière générale, est donc l’équivalent de la métaphysique de la nature. Kant publiera cette dernière en 1786 sous le titre des Premiers Principes métaphysique des sciences de la nature. Paradoxalement, la métaphysique des moeurs, commencée avant, ne s’achèvera quant à elle que bien plus tard. Il faut en effet inclure dans cette entreprise les Fondements (texte qui nous occupe ici), l’Introduction, la Doctrine du droit et la Doctrine de la vertu, cette dernière achevant ce projet en 1797. Près d’un quart de siècle pour mener à bien ce travail, c’est dire que la morale revêtait pour Kant une importance toute particulière, d’autant plus que nous n’avons pas ici comptabilisé les autres ouvrages qu’il put rédiger sur ce même sujet.

Le texte étudié ici est issu de la deuxième section (« Passage de la philosophie morale populaire à la métaphysique des moeurs ») des Fondements de la métaphysique des moeurs de Kant, et est intitulé « L’autonomie de la volonté comme principe suprême de la moralité ». Ce texte écrit fin 1784 et publié l’année suivante est annoncé dans la fin de la Critique de la raison pure, écrite en 1781 (pour ce qui est de sa première édition). En effet, après sa monumentale critique de la métaphysique, qui fut même une critique de la philosophie en général, Kant annonce dans ce même ouvrage deux métaphysiques (métaphysique devant être ici entendu dans le sens kantien) : une de la nature, et une des moeurs. La métaphysique des moeurs, d’une manière générale, est donc l’équivalent de la métaphysique de la nature. Kant publiera cette dernière en 1786 sous le titre des Premiers Principes métaphysique des sciences de la nature. Paradoxalement, la métaphysique des moeurs, commencée avant, ne s’achèvera quant à elle que bien plus tard. Il faut en effet inclure dans cette entreprise les Fondements (texte qui nous occupe ici), l’Introduction, la Doctrine du droit et la Doctrine de la vertu, cette dernière achevant ce projet en 1797. Près d’un quart de siècle pour mener à bien ce travail, c’est dire que la morale revêtait pour Kant une importance toute particulière, d’autant plus que nous n’avons pas ici comptabilisé les autres ouvrages qu’il put rédiger sur ce même sujet.

Emmanuel Kant, Fondation de la métaphysique des moeurs – Des impératifs

Doxographies, Philosophie 1 commentaire » La spécificité de la règle pratique que Kant énonça est qu’elle est, nous dit-il, un « impératif » : « la volonté de tout être raisonnable y est liée comme à une condition nécessaire ». Qu’est-ce qu’un impératif ? « La représentation d’un principe objectif, en tant qu’il est contraignant pour une volonté, se nomme un commandement (de la raison), et la formule du commandement se nomme un impératif » écrit Kant au début de sa deuxième section. Tous les impératifs sont alors soit hypothétiques, soit catégoriques. Les premiers énoncent un commandement en vue d’une fin qui est soit possible, auquel cas ce sont des règles d’habileté et sont problématiquement pratiques, soit réelle, auquel cas ce sont des conseils de prudence et sont assertoriquement pratiques. Les seconds, qui obligent expressément, sont des commandements, des lois et sont apodictiquement pratiques.

La spécificité de la règle pratique que Kant énonça est qu’elle est, nous dit-il, un « impératif » : « la volonté de tout être raisonnable y est liée comme à une condition nécessaire ». Qu’est-ce qu’un impératif ? « La représentation d’un principe objectif, en tant qu’il est contraignant pour une volonté, se nomme un commandement (de la raison), et la formule du commandement se nomme un impératif » écrit Kant au début de sa deuxième section. Tous les impératifs sont alors soit hypothétiques, soit catégoriques. Les premiers énoncent un commandement en vue d’une fin qui est soit possible, auquel cas ce sont des règles d’habileté et sont problématiquement pratiques, soit réelle, auquel cas ce sont des conseils de prudence et sont assertoriquement pratiques. Les seconds, qui obligent expressément, sont des commandements, des lois et sont apodictiquement pratiques.